桜が散り始め、木々は新緑の季節を迎える。春爛漫。春眠暁を覚えず、である。春の夢。きれいな言葉である。夢は春が似合う。しかし楽しさや憧れだけではなく「ただ春の夜の夢の如し」という、はかないことの譬えにもなる。春の夢は本来この意味のことを指して言うものなのかもしれない。

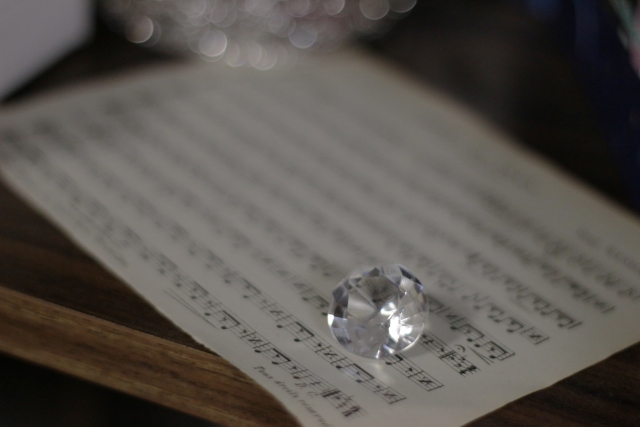

ここに掲げた「春の夢」は、春見る夢のことではなく、冬に見る春の夢である。シューベルトの歌曲集「冬の旅」にある曲名である。やはりWinterreise(ヴィンターライゼ)と口にしたい。

この歌曲集をはじめて聞いたのは中学2年生の頃だった。私たち家族にオーディオが買えるはずはなかったが、兄は働き始めてからこずかいを貯めて、今でいうステレオコンポを購入した。ある日、兄は分厚いレコードジャケットを持って帰ってきた。レコードは普通1枚であるから厚さはない。しかしこのレコードは2枚入っていて、立派な解説書もついた豪華装丁版であったのである。ディートリッヒ・フィッシャー=ディースカウ 、ジェラルド・ムーアによる後に名盤として語り継がれることになる「冬の旅」である。

冬の旅はドイツの詩人、ヴィルヘルム・ミュラーの詩にシューベルトが曲をつけたものである。24曲からなる。5曲目には教科書にも載っているあの菩提樹がある。失恋した若者が、絶望と悲しみの中で恋人を想い、さすらいの旅を続けていく様子が描かれている。

冬の旅は原曲はテノールの歌である。しかしフィッシャー=ディースカウ によってこの曲はバリトンという印象になった。バスによっても歌われる。

テノールが歌えば若者そのものが歌っている。バリトンが歌えば青春を振り返るように大人が歌っている。バスが歌えば老境に入ったかつての若者が歌っているようである。

シューベルトは31歳で亡くなっている。今で言えば若者のまま死んでしまったことになる。

フィッシャー=ディースカウは次のような言葉を残しているらしい。「演奏家は審美的喜びだけを期待する聴衆に配慮せず、この曲が正しく演奏された時に呼び起こす凍り付くような印象を与えることを怖れてはいけない」すごい言葉である。

とにかく失恋した若者が、凍てつく冬の荒野をさまよい歩くのである。音楽は当然限りなく暗い。全曲のうち半数以上は短調で書かれている。春の夢は11番目の歌である。原曲はイ長調、8分の6拍子、当然明るく軽やかな曲想になる。この曲まで菩提樹を除いて全部短調である。「あふれる涙」「鬼火」など名前からして絶望的に暗い。10曲目が終わり、この曲の前奏がピアノで流れてくるとホッとした救われた気になる。しかしこの曲の本質は明るいものではない。恋人と口づけを交わしたあの春の日を、ただ夢に想うだけである。

歌曲集冬の旅は青春の歌である。しかしバリトンやバスによって歌われることが多かったからか、あるいはあの名曲喫茶の暗い、語らいを許さぬ雰囲気からか、青春の悲しみは哲学になってしまった。最終曲の「辻音楽師」には死を感じさせるものがある。早逝したシューベルトの悲しみがある。やはり青春の歌ではなく、魂の叫びと言うべきか。

この曲は兄の影響で聴くようになった。しかし正直に言うと当時この曲の良さが今一つ分からなかった。音楽は人にいいと言われて聴くものではない。音楽に限ったことではない。人がいいと言うと、自分もそのように聴かなければならないと思ってしまう。そうすると本当のところが分からなくなってしまう。人が感じたものをたどるのではなく、自分が何よりまず感じなければいけない。この曲を兄より先に聴いていればと聴くたびに思う。

しかし最近この思いから抜けたのか、この曲が私の心に深く響かないのはフィッシャー=ディースカウのせいではないかと思うようになった。天下のフィッシャー=ディースカウを、よくない、と言うことになる。彼に対する批判など絶対にありえないことであるが、しかしあるテノール歌手の冬の旅を聴いて今までになく感動した。

フィッシャー=ディースカウの冬の旅は客観的すぎるのである。この曲は若さゆえの迷いが必要である。

兄と語り合ってみたい。「お前が言うならそうかもしれない」と言ってくれると思う。(了)

コメント